カラフルな見た目に甘い味の飴は、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。日本では多種多様な飴が販売されており、中でも飴を使って動物や植物などの形を作り上げる飴細工は日本の伝統文化として知られています。ここでは、日本の飴の歴史や様々な種類の飴、そして芸術作品としての飴細工について紹介します。

紀元前までさかのぼる、日本の飴の歴史

日本の歴史書で初めて「飴」という言葉が登場したのは、8世紀前半の奈良時代(710年〜794年)のことでした。今から約1300年前には、すでに日本で飴が食べられていたことが分かります。ちなみに、奈良時代に書かれた「日本書紀」という歴史書には、日本で初めて飴が作られたのは今からなんと約2700年前頃だと記されています。初代天皇である神武天皇が、甘い飴で人々を幸せにして国を平和にするために、初めて飴を作ったとされています。

日本で初めて飴を作ったとされる神武天皇

日本で初めて飴を作ったとされる神武天皇

日本で飴が庶民のお菓子として人々の生活に浸透したのは、江戸時代(1603年〜1867年)でした。日本で長年作られていた飴は、米を原料にした液体状の水飴でしたが、江戸時代に飴の原料となる黒糖が流通したことから、固い飴やより甘くておいしい飴を作り出せるようになったのです。

江戸時代の街中では、派手な衣装で楽器を鳴らしながら飴を売る「飴売り」が登場しました。飴が固まる前に曲げたり膨らませたりして形を作る姿を見せて、人々を楽しませていたのです。この飴売りが作り上げた飴が「飴細工」と呼ばれるようになり、現在では日本の伝統文化として親しまれています。

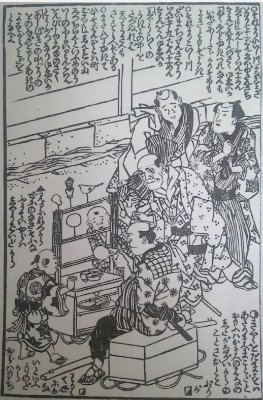

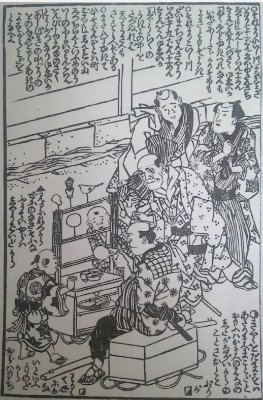

1822年の飴売りの様子(手前の男性)。丸や鳥など様々な形を作り、子どもたちを楽しませていることが分かります。(『方言修行金草鞋』第十五編より)

1822年の飴売りの様子(手前の男性)。丸や鳥など様々な形を作り、子どもたちを楽しませていることが分かります。(『方言修行金草鞋』第十五編より)

進化を続ける飴

現代でも、飴は日本人になくてはならないお菓子の一つとして親しまれています。コンビニエンスストアやスーパーマーケット、お菓子屋さんなど様々な店で多種多様な飴が売られています。どこでも手軽に手に入れられて、気軽に食べることのできる飴を、いつも持ち歩いているという人も大勢います。特に日本の関西地方では、「飴ちゃん」と親しみを込めて呼ばれています。「ちゃん」とは本来子どもや親しい人の名前につけて呼ぶための敬称で、それほどまでに飴は日常に浸透したお菓子であると言えます。また、関西地方の年配の女性はカバンに必ず飴を入れており、初対面の人にも「飴ちゃんあげる」と声をかけるというジョークも存在します。

一口に飴と言っても、その種類は本当に様々です。オレンジやレモンなどのフルーツの味がする飴から、風邪の時にのどの痛みを和らげてくれる「のど飴」、塩分が含まれており熱中症対策にも役立つ「塩飴」、さらには虫歯予防にも効果的なキシリトールを配合した歯に優しい飴など、単においしいだけでなく、健康などにも役立つものが揃っています。

(左上)様々な果物の味がするフルーツ飴。(右上)キシリトールが含まれた飴。

(左上)様々な果物の味がするフルーツ飴。(右上)キシリトールが含まれた飴。

(左下)塩分が含まれた塩飴。(右下)のどの痛みを和らげてくれるのど飴。

さらにお祭りなどの特別なイベントでは、りんごを丸ごと使った「りんご飴」や、とろりとした食感で優しい甘さの「水飴」などが屋台で売られ、それらを片手に人々が行き交う姿は、日本の風物詩と言っても過言ではありません。

りんごを丸ごと使い、見た目にも美しいりんご飴は子どもに大人気です。

スティックにくるくると巻き付けて食べる水飴は、中にフルーツが入ったものもあります。

芸術作品にもなっている飴

今から数百年前から見られた飴細工は、21世紀となった今でも進化を続けています。江戸時代(1603年〜1867年)は鳥や植物などを飴細工で形作るのが一般的でしたが、今では様々な動物などをよりリアルに形作る職人が登場しています。

中には、まるで本物の生き物のような精巧な飴細工を作る職人も。

東京の浅草にある「飴細工アメシン」で見つけることができる、ガラス細工のように美しく、リアルな造形の飴細工

東京の浅草にある「飴細工アメシン」で見つけることができる、ガラス細工のように美しく、リアルな造形の飴細工

(画像提供:浅草 飴細工アメシン)

さらに驚きなのが、これらの飴細工は見るだけでなく、購入して実際に食べることもできるのです。色は天然の食用色素を使っているので、身体にも優しく安全です。

でもこれだけ美しい見た目だと、食べるのがもったいなく感じてしまいますね。

そんな芸術作品のような飴細工ですが、その作り方自体は非常にシンプル。熱して柔らかくなった飴を使い、それが冷えて固まるまでの間に手やハサミなどで形を作るだけです。自由な発想で工作のようにコツコツと形を作り上げていくので、子どもから大人まで誰もが夢中で楽しむことができるでしょう。

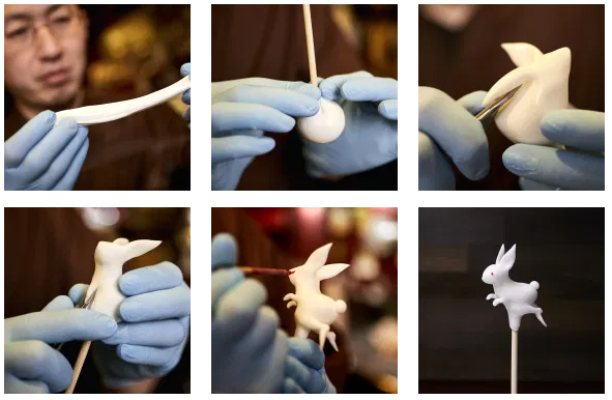

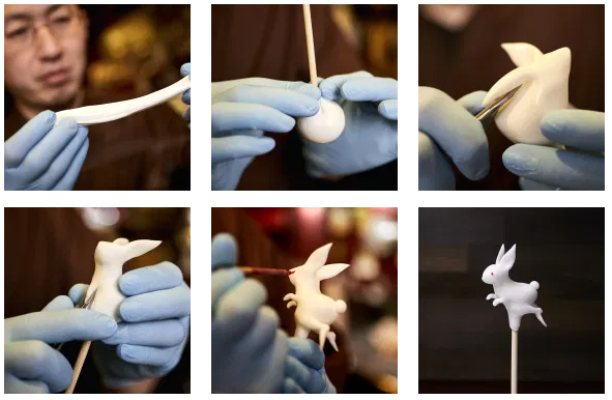

何の変哲もないただの飴が、職人の技術によってかわいらしいウサギへと姿を変えました。

何の変哲もないただの飴が、職人の技術によってかわいらしいウサギへと姿を変えました。

(画像提供:あめ細工 吉原)

そんな飴細工づくりを体験できる教室が日本にあります。飴細工の職人が作り方を教えてくれるので、初めて作る人でも安心です。体験教室ではウサギや小鳥など、初心者でも作りやすい動物にチャレンジすることが一般的です。

飴をこねてハサミで形を整えて、色付けしていくと、だんだんと動物の形に近づいていきます。無事できあがった時の喜びは、何にも代えがたいものがあるはずです。そして、飴細工を実際に体験してみれば、職人たちの技術の高さをよりリアルに感じることができるでしょう。

職人の技術を身近に感じつつ、自らも飴細工に挑戦できる体験教室(画像提供:あめ細工 吉原)

見た目の美しい飴細工や風邪の時に食べるのど飴、お祭りには欠かせないりんご飴など、日本では様々なシーンで飴が日常的に親しまれています。これからも、日本人にとってなくてはならないお菓子として飴は発展していくことでしょう。