niponica is a web magazine that introduces modern Japan to people all over the world.

2013 No.11

日本の布が世界を包む

染めと織り

さまざまな技法を駆使した日本の染織文化

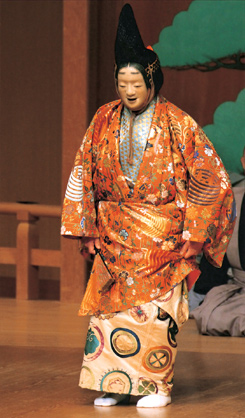

多彩な色糸で地と模様を織り出す絹織物。西アジアや中国の影響を受けた技法を古代から発展させてきたが、今日もなお、帯に仕立てる布地や、僧侶の衣服、能や歌舞伎の衣装などに広く使われている。

協力●龍村美術織物 写真●高橋仁己

左/高級織物の産地として有名な京都・西陣の龍村(たつむら)美術織物で織られた、きらびやかな錦の反物。8世紀・奈良時代の宝物の絵柄を織物で復元する事業なども行う

右/中世の障壁画(右)や、本阿弥光悦(1558-1637)が描いた花(左奥)を金銀の箔や多彩な色糸で織り込んだ豪奢な帯に表現