2025 NO.37

Menu交流する都市、大阪

出会いが育んだ大阪の歴史

古くから海と陸の要衝として栄えた大阪。

その歴史は、さまざまな人や物資が行き交い、

異なる文化が交わることでかたちづくられてきた。

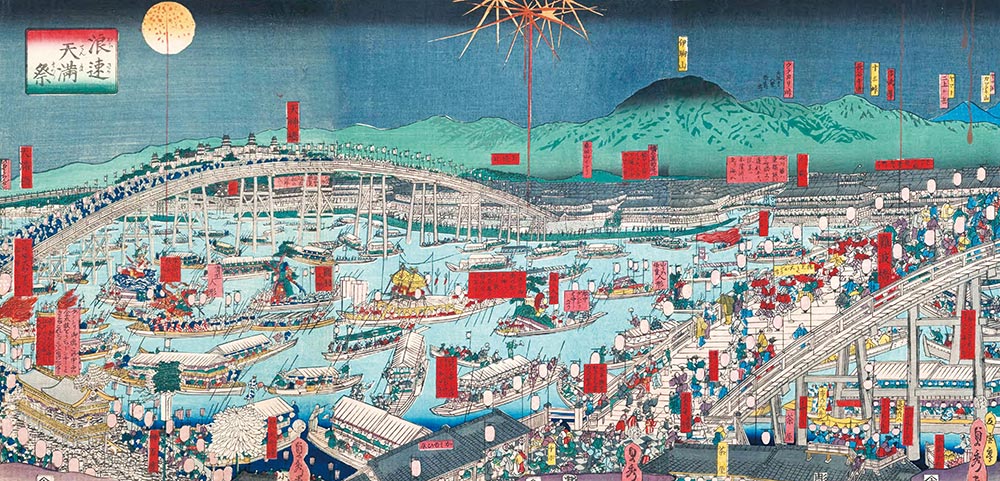

江戸時代の大阪の水辺の賑わいが描かれる。歌川貞秀『浪速天満祭』(所蔵=大阪府立中之島図書館)

大阪という土地は、古くから人やモノの交流が盛んに行われ、それらが大胆に混ざり合うことで新しい文化が生み出されてきたところだ。穏やかな湾に面し、京都や奈良といった政治の中心地とは川で結ばれ、各方面からの街道も幾多に延びている。長く交通の要衝であったというこうした環境が、さまざまな出会いを促し、新たな文化をつくる土壌を育んできた。

交流の結節点としての歴史は5世紀頃に整備された難波津に始まる。難波津は、当時の外交使節の出発地になった世界への玄関口。交易が盛んで海外からの来訪者も多く、国際交流の一大拠点として栄えた。日本初の官寺「四天王寺」が建てられたのも、難波津の近辺である。仏教という新しい価値に接して受け入れ、自らの文化として確立してきた大阪の歩みの端緒を、ここに見ることができる。

そして、出会いの地・大阪がさらに飛躍するのが江戸時代(1603~1868)だ。16世紀に全国統一を完成させた豊臣秀吉が築いた大阪城の城下町が戦乱で焼失すると、江戸幕府が商人や職人を集めて移住させ、街中に水路をはりめぐらし、商業都市がつくられた。「なにわ八百八橋」と呼ばれるほど数多くの橋が架けられ、人々は船で四季折々の水辺の風景を楽しんだ。時を同じくして、日本各地の海路の整備が進む。江戸(現在の東京)だけでなく、北海道をはじめとする遠方と大阪が航路で結ばれ、大阪は「天下の台所」と呼ばれる物流拠点へと発展した。

近代に入ると、大阪はさらなる飛躍を遂げる。紡績業などの工業の伸長を背景に、市域を拡大し人口を増やすと、東京を抜いて日本一の規模を誇る都市へと躍進。ニューヨークやロンドン、パリなどと肩を並べる大都市となった大阪は、「大大阪」と称され繁栄を極めた。このとき、モダンな都市文化が流行し、とりわけ、意匠を凝らした近代建築がつくられた。それらの建築物は今なお数多く残されており、当時の大阪の発展を伝える貴重なレガシーとなっている。

1930年代以降は、大阪を支えた水路の多くが、水質の悪化と陸上交通の発達にともない埋め立てられていった。しかし、1970年代になると、河川の水質改善が積極的に進められ、2001年には「水都大阪」を再生しようという取り組みが始まった。近年では、川沿いの遊歩道や親水性を高めた公園の整備、橋梁のライトアップ、川辺でのイベント開催など、水辺を活かした賑わいづくりが行われている。人々の往来が紡ぐ新たな物語が、水都から再び始まろうとしている。