2025 NO.37

Menu交流する都市、大阪

商都の歴史を受け継ぐ

商人の町で育まれた昆布と薬の文化。

その伝統は、若い世代によって受け継がれている。

写真●栗原 論

大阪が築いた昆布文化を未来へと伝える

昆布文化を守り育て、次の世代に伝えていきたいと語る土居さん

江戸時代(1603〜1868)、大阪は物流と商業の中心地として、江戸(現在の東京)と並ぶほどの繁栄を誇った。発展の一翼を担ったのが、北前船である。北の蝦夷(現在の北海道)から日本海・瀬戸内海の港を経由して大阪へと至る海運船で、日本全国の名産・特産品を大阪に集めた。

この時に運ばれたもののひとつが「昆布」。和食の根幹をなす「だし」を取るための海藻だ。質の高い昆布が集まった大阪は、だしのうま味を引き出す軟水の土地であったことも影響し、高級料亭から庶民の食卓まで、だしにこだわる昆布文化が根付いた。

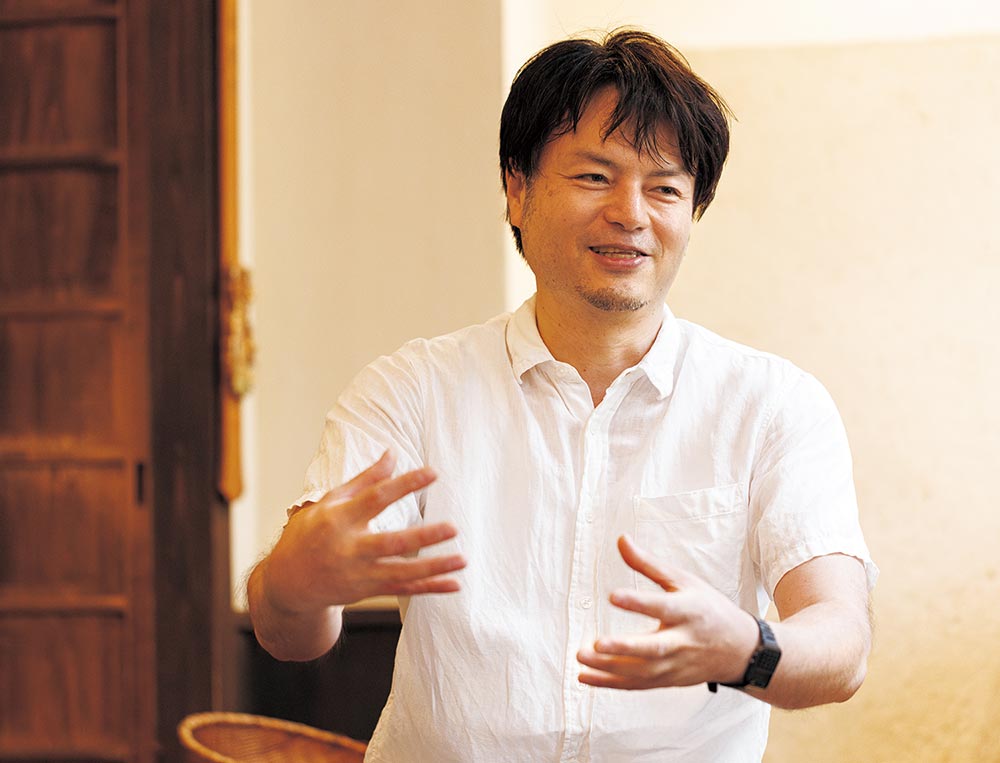

こんぶ土居は、1903年創業の老舗の昆布専門店。4代目店主の土居純一さんが確かな目利きで仕入れ、じっくりと熟成させた質の高い昆布を商う。土居さんは産地の北海道に自ら赴き、生産者の支援も行う。近年は、漁師の後継者不足や温暖化によって昆布の生産量が減っている上、食生活が変わって昆布の存在感が薄まっているのが残念だという。「でも、本物の味を知れば、この文化を残さなければならないことがわかるはずですよ」。ていねいに取った昆布だしは甘く上品な味わいで、自然のうま味が心身にしみわたる。「昆布だしは大阪、ひいては日本が世界に誇る文化です。まずはその良さを知ってもらいたい」。

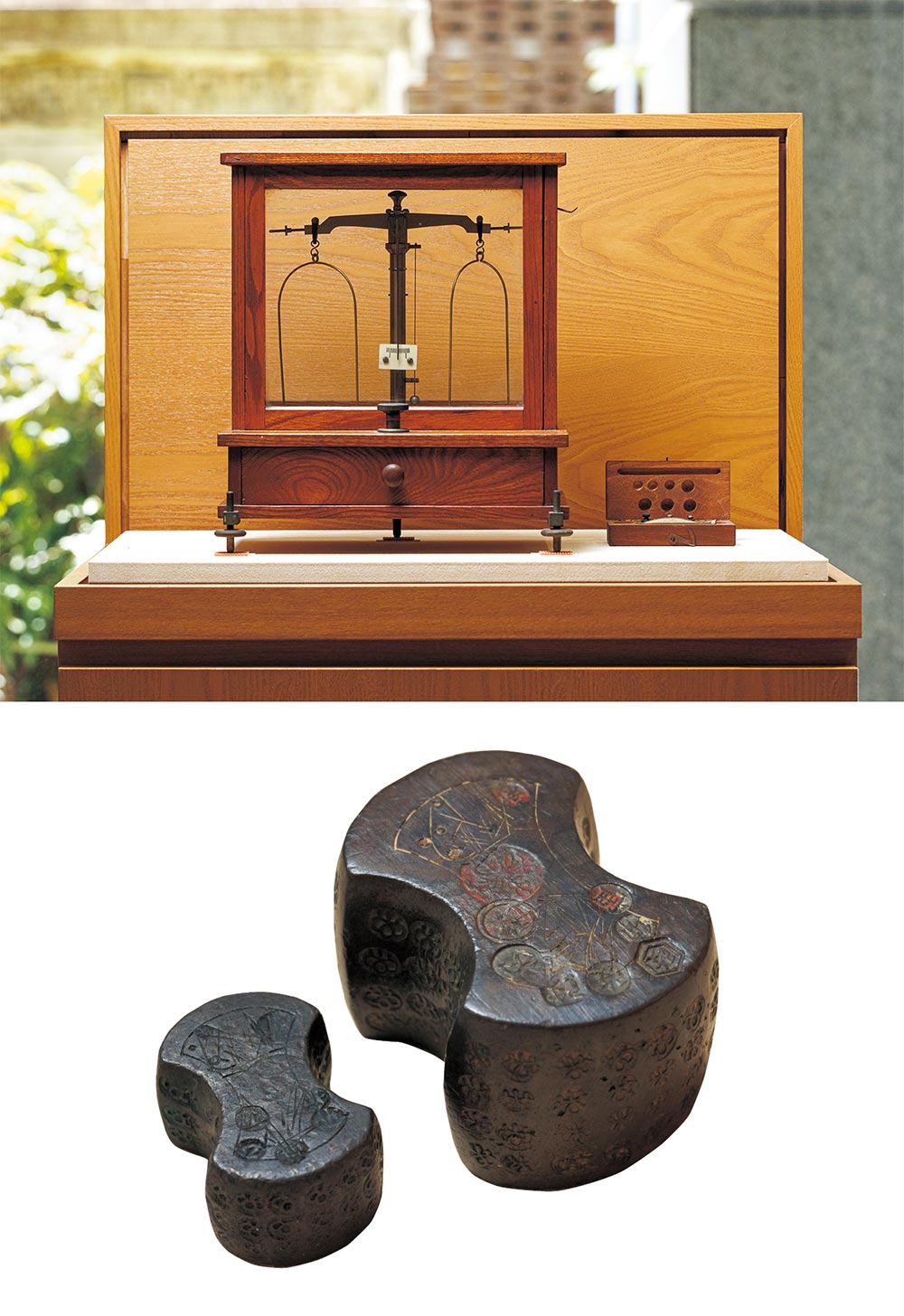

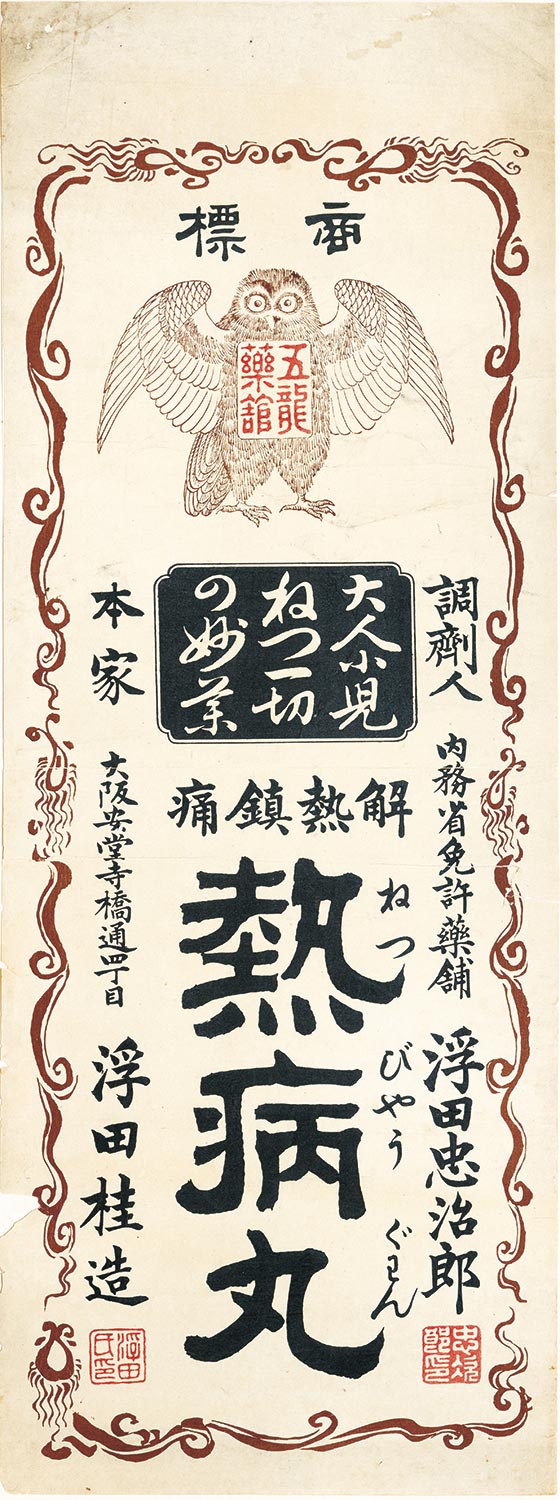

大阪の都心部・梅田からほど近く、オフィスビルが建ち並ぶ道修町は、17世紀頃から薬種問屋が軒を連ねて賑わった街。一時は、薬の品質管理や値付けなどを一手に引き受けていたため、日本全国の薬が集まったともいわれる。現在も多くの製薬会社が拠点を置くことから、道修町は「薬の町」として知られている。

1878年に創業した塩野義製薬もそのひとつで、高い創薬技術で道修町から世界へと飛躍した企業である。吉川ありすさんは、同社の医薬研究センターでウイルス感染症治療薬の創薬に携わる研究員。創薬の早い段階から製品化直前まで、薬の効果を検証する研究を担当している。「人の健康にかかわる仕事なので、気を抜けません」。安全な薬を届けるために正確さを追求することは、創業時からの社のモットーである。信用と信頼を大事にする薬商人の誇りは、吉川さんにも受け継がれている。

世界的な感染症の流行を経て、吉川さんはその対策に貢献したいという思いを強くしたという。「体を守る免疫を高めてくれる新薬を開発したいです。そうすれば、症状や後遺症に苦しむ人々の役に立てるかもしれません」。夢を語る吉川さんのまなざしは、どこまでも誠実で温かい。